まんとみだより vol.33

チョウを囲み、仲間とあれこれ考えながら

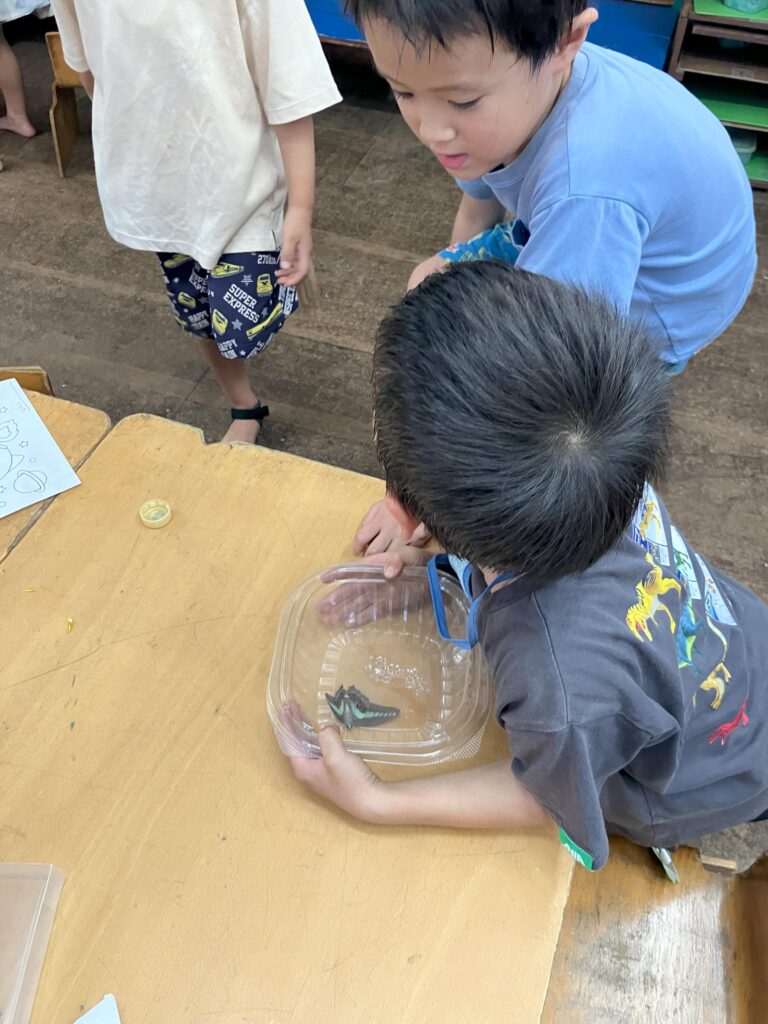

2学期が始まった9月1日、幼稚園のアプローチには保育者と5〜6人のキミドリさんが集まっていました。近づいてみると、園庭で捕まえたチョウを囲んで見ていました。

子どもたちは「どうやって飼育カゴに入れる?」「どんなカゴがいい?」と話し始めました。友達が持っているペットボトルに入れる案も出ましたが、「それじゃあ僕のものにしちゃうよ!」「それはいやだよ!」と意見がぶつかります。色々な空き容器の中から透明で大きいものを選んで使うことに決まりました。

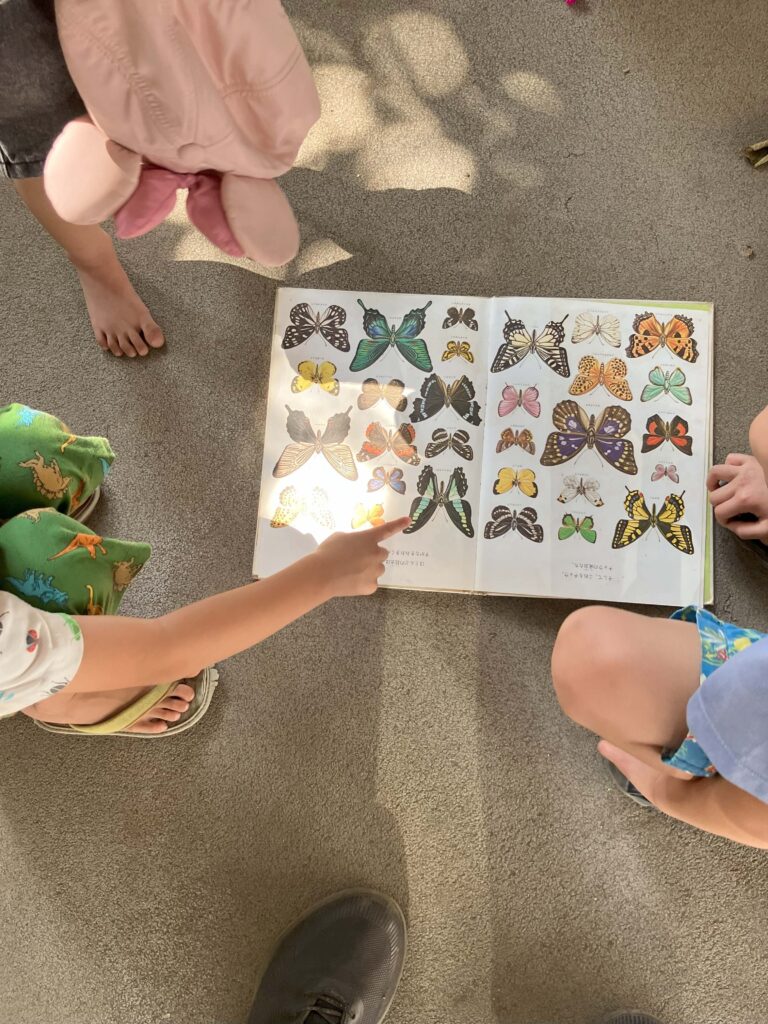

さらに「このチョウはなんていう名前かなぁ?」と図鑑を取ってきた子がいて、「アオスジアゲハだ!」と。また別の子は飼育の仕方が書いてある本を持ってきて、「エサに、はちみつを入れるんだって」「お花も入れて、お花の(枝の)下のところに水を含ませたティッシュを巻くんだよ」と仲間に伝えます。

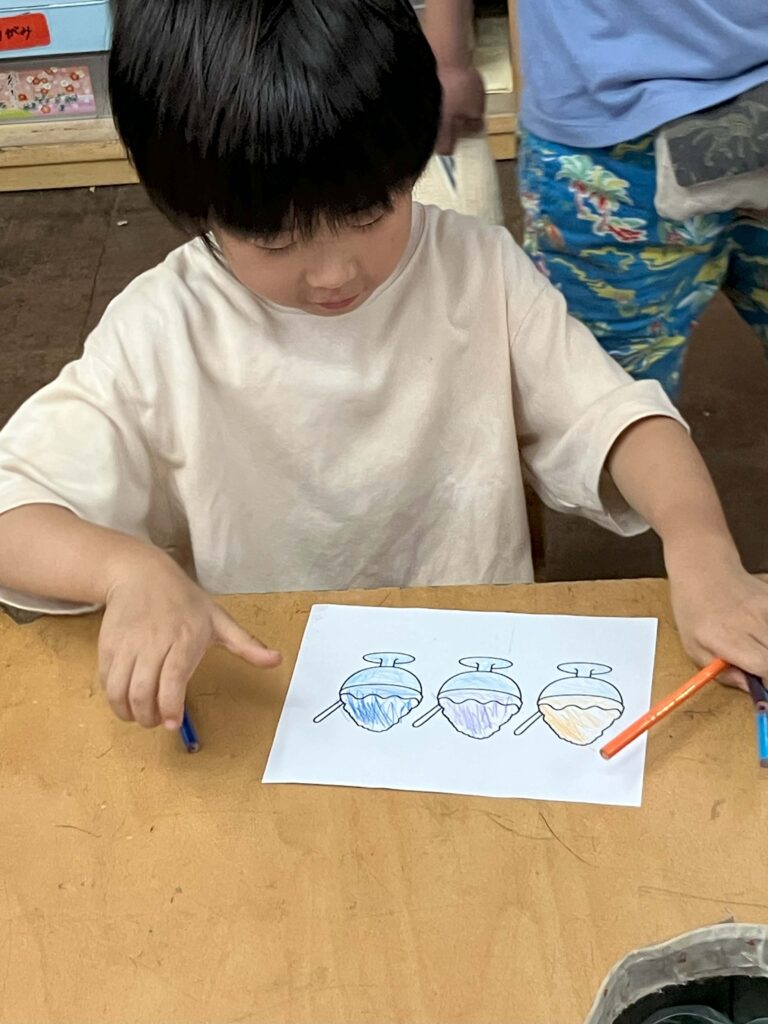

そこへサッカーボールが飛んできて、チョウの入った網の上に当たってしまいました。チョウが動かなくなってしまったのを見て、自分たちもしばらく動けなくなってしまった子ども達。「お墓をつくってあげよう」「好きそうなものをお供えしよう」と相談を始めました。暑い日だったからか、塗り絵でアイスクリームを作る子も。そうこうしていると突然チョウが羽を動かしました。「風かな?」「ちがう!自分で動いてる!」「生き返ったんだ!東浪見の神様ありがとう!」――咄嗟に夏のキャンプで出会った“東浪見(畑)の神様”のことを思い出しながら、子どもたちの顔は驚きと喜びでいっぱいでした。

この出来事は、保育者が準備したものではなく、子どもたち自身の主体的な遊びの中で生まれたものです。2年半を共に過ごしてきた仲間だからこそ、意見を出し合い、受け止め合い、育ち合う姿が表れています。そこにはもちろん子どもたちの活動を見守る保育者の姿がありました。

チョウを捕まえた小さな出来事を、チョウの名前を調べ、飼い方を調べ、命を感じる経験へと広げていました。そこには子どもたち一人ひとりが積み重ねてきた経験や関係性が生きており、自発的な遊びの中だからこそ主体的に探究する子どもたちの姿がありました。

文部科学省が提唱する「主体的、対話的で深い学び」の一場面と言えるでしょう。まんとみの園生活には、大人の主導ではない“子ども発”の学びのものがたりが随所に広がっています。